Donde la Princesa Isabelle recibía a la Reina Elisabetta

En uno de los palacios patricios más majestuosos del mundo, en el cual se abre una galería que nada tiene que envidiar a los grandiosos salones de Versalles, los Príncipes Colonna conservan el apartamento de la Princesa Isabelle exactamente como era cuando ella vivía.

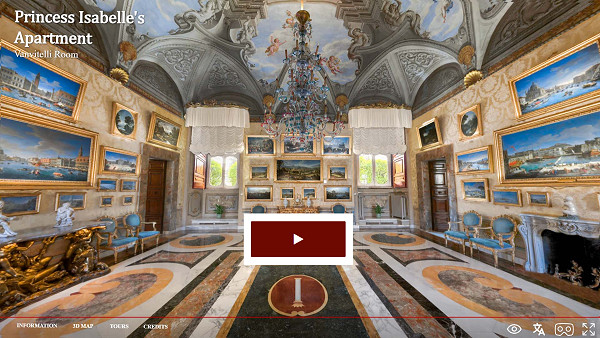

- Sala del Vanvitelli

- Sala de las Fiestas

- Sala de la Fuente

- Sala del Dughet

- Sala del Mascarón

En este lugar es posible encontrar la misma atmósfera íntima, el mismo cuidado en los detalles y en no cambiar de lugar las fotos de familia, junto a la célebre colección que recoge hasta treinta y siete vistas realizadas por Vanvitelli.

Y no es el único elemento de primacía de estos ambientes, que se encuentran en la planta baja del palacio, erigido sobre los cimientos del antiguo Templo de Serapis.

Uno de los pocos vestigios del santuario romano es un cocodrilo en pórfido, que acoge al visitante al principio de la sucesión de salones en los que se alternaron célebres artistas como Pinturicchio, Pomarancio e il Cavalier Tempesta.

En cuanto al pavimento del apartamento, se conserva tan solo una parte del antiguo «a la veneciana», visible en la Sala de la Fuente; en todos los demás salones, la Princesa Isabelle sustituyó el revestimiento tradicional con el lustroso mármol oriental, posiblemente inspirándose en sus propios orígenes libaneses.

Isabelle Colonna, nacida Sursock, una familia de origen bizantina que se estableció en Libano en el siglo diecisiete, se enamoró del Principe Marcantonio. Este ùltimo la llevó a Italia donde ella supo inserirse con éxito en la sociedad romana a los tiempos del ascenso de Mussolini.

Gran dama de corte, inteligente, culta, conservadora en el sentido más puro y coherente, tras la caída de la monarquía había acabado sustituyendo a María José de Saboya como «reina suplente», organizando recepciones reales a las que solo se admitían cabezas coronadas y, de entre los burgueses, únicamente a banqueros y personajes del mundo de las finanzas; obviamente, siempre y cuando no estuviesen divorciados (así lo recuerda Laura Laurenzi en el periódico La Repubblica del 18 de noviembre de 1984, en ocasión del funeral de la Princesa). En los últimos años de la vida de la Princesa, su apartamento se había transformado en un arca repleta de tesoros que ella adoraba mostrar únicamente a sus amigos más íntimos.

Sobre la pared todavía se puede contemplar el baldaquín con el símbolo de la familia; en el centro de la habitación se encuentra la consola en madera dorada en la que las figuras de los turcos encadenados recuerdan la célebre Batalla de Lepanto de 1571, mediante la cual Marcantonio Colonna puso fin a la amenaza de la invasión musulmana.

Uno de los objetos más raros es el reloj nocturno pintado, conservado entre dos baúles antiguos en la Sala de la Fuente: en su interior, un mecanismo silencioso mueve los números retroiluminados por una vela.

Poco más adelante, un extraño sofá doble, que los expertos denominan «confianza», recuerda los numerosos encuentros que deben haberse celebrado entre estas paredes durante más de seiscientos años.

En estos salones se percibe todavía la presencia de otras dos mujeres célebres de la familia: Maria Mancini, de quien se conserva el retrato realizado por Simon Vouet, pintor de la corte de Luis XIV de Francia, y Olimpia Pamphilj, evocada por las palomas blancas con la rama de olivo pintadas sobre los techos de los primeros salones del apartamento.

La primera, sobrina del potente Cardenal Mazzarino, relató en sus diarios las desventuras de su infeliz relación con Lorenzo Onofrio Colonna, de quien había huido. Con la intención de hacerla regresar a Roma, él le cerró las puertas de todos los salones de Europa.

Triste epílogo de una relación iniciada con los mejores auspicios, tal y como lo demuestra el techo pintado por Giacinto Gimignani, en el que se asiste al encuentro entre una columna antigua y una pareja de peces, símbolo heráldico de los Mancini.

Sin embargo, Lorenzo Onofrio y Maria deben haber sido felices durante un cierto tiempo: Maratta y Dughet llegaron a retratarlos caracterizados como Venus y Paris, como posiblemente se mostraron con frecuencia en los famosos bailes de disfraces que les encantaba organizar.

En la pared justo al doble retrato «caracterizado», Jan Brueghel el Viejo dejó nueve fantásticos paisajes de pequeñas dimensiones, pintados sobre cobre para hacer resaltar el calor de los tonos rojos y la luminosidad cristalina de los azules.

No es más que uno de los tantos tesoros ocultos en esta morada, que demuestra cómo a menudo es posible convivir tranquilamente rodeado de obras maestras indiscutibles.

Del libro de COSTANTINO D’ORAZIO

“Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma”

Palombi Editore – 2010